“少し自由を制限すると逆に快適になる” セルソース流Slack活用術。

セルソースには、Slackの使い方を定めたガイドラインがあります。

自由度の高いSlackに、この「ガイドライン」を組み合わせることによって、快適なデジタルオフィスを実現しています。

そこで今回は、DX推進担当の岩渕がセルソースの取り組みをご紹介します。実際のガイドラインもそのまま公開しているので、ぜひ最後までご覧ください!

自由度の高いコミュニケーションツールの“罠”

Slack良いですよね!オープンなコンセプトや、豊富な機能が提供されている点が気に入っています。セルソースでも22年7月から利用しています。

一方で、Slackはその自由度の高さ故に、「人によって使い方が変わりやすい」という性質を持ちます。

一見すると、各自が好きな使い方を選択することは良いことのように見えますが、実は「不安」を産み出すこともあります。

例えば、メールやチャットを打つ時に、以下のようなことを思ったことは無いでしょうか?

・ この人に連絡する時はどう書いたら良いのだろう、、、

・ この話題は今伝えるべきなのだろうか、それとも後の方が良いのだろうか、、

これらは相手とコミュニケーションの方法が異なるために起こります。

これらを考え過ぎてしまうと、お互いにコミュニケーションをとること自体が億劫になり、徐々に最低限のコミュニケーションしか取らなくなってしまいます。

そうなると当然情報が十分に流れなくなり、個々人にストレスも掛かります。こうした状態の組織は”強い組織”とは言えないと思います。

ここでのポイントは「誰も悪気がなく、自由にコミュニケーションをした結果、全体不最適になり得る」ということです。

"万人の万人に対する闘争"に学ぶ。

少し自由を制限すると、逆に快適になる

似た問題が過去の歴史の中でも議論がされていました。

例えば、社会学者・ホッブス(英)が唱えた”万人の万人に対する闘争”があります。

"万人の万人に対する闘争"とは大雑把に言うと

無秩序な世界で、人々が自身の幸福だけを求めて行動した場合、やがてその行動は他者の行動と競合し、争いに発展する

という考えです。

既にみたチャットでの問題と、まさに同じではないでしょうか。

その上で、ホッブスはこの争いを防ぐ方法として「人々に、自身の持つ権利のうち"他者に悪影響を与えうる範囲の権利”を放棄させ、全体を治める存在にその権利の管理を任せる」ことを唱えました。

私たちはこの考え方に倣い、Slackにおいても

「自由な場合はついやってしまうが、全体ではマイナスになりうる使い方」を先回りして制限すれば、コミュニケーションの快適さを保つことができる

と信じ、Slack利用開始のかなり前からガイドラインについて議論を重ねました。

以下は我々のガイドライン序文ですが、この「想い」を言葉を尽くして表現しています。

ガイドラインの2大原則

この思想を幹として、まず2つの大きな原則を設定しました。

2大原則①:

「隠さなくてはならないこと」以外はオープンに、明るく!

つい、人は皆の前でオープンに議論することを躊躇い、そしてクローズなコミュニケーションをしたくなります。

「他の人が隠しているなら自分も隠そう」と連鎖し、コミュニケーション全体がクローズになる事態を避けるため、「オープンなコミュニケーション」を大原則として言語化しました。

2大原則② 1トピック、1プレイス

メッセージ送信時、どうしても「送ること」に意識が向き、「どこで」は考慮せず、各自が好きな場所に送ってしまいがちです。

そうすると、やり取りの連続性が無くなり、コミュニケーションの質が一気に下がります。

この事態を防ぐために「どこで」のルールを細かく設定しました。

具体的な使い方

ここからは2大原則に沿って定めた具体的な使い方をご紹介します。

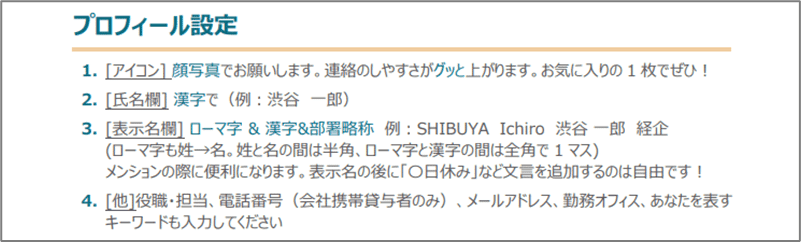

使い方①:プロフィール設定

名前を自由な形式にすると、本人の意図に関わらず、他者からすると「相手が誰か分からない状態」になりやすいです。

同じ会社のメンバーである以上、名前や所属はまさに「隠さなくて良いこと」。名前、読み方、部署をオープンにしてもらっています。

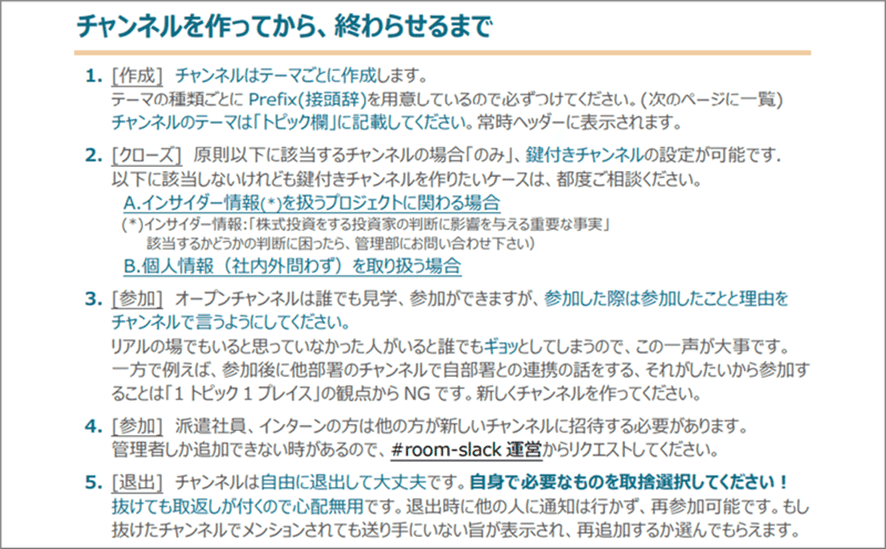

使い方②:チャンネルを作ってから、終わらせるまで

原則①の「隠さなくてはならないこと」も人によって定義が変わるので、プライベートチャンネルを使う場面を明記しています。

また、後からチャンネルに入る、入っているチャンネルから抜ける、のはどちらも心理的抵抗が強いので、出入りの自由を明記しています。

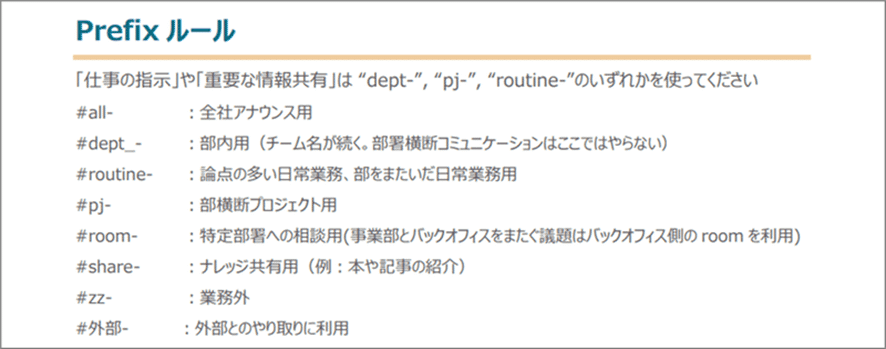

使い方③:チャンネルPrefixルール

原則②「1トピック1プレイス」に基づき、チャンネルの使い方を統一するために予めチャンネルの種類を指定しています。

さらに、それが一目見て分かるように接頭辞も指定しています。

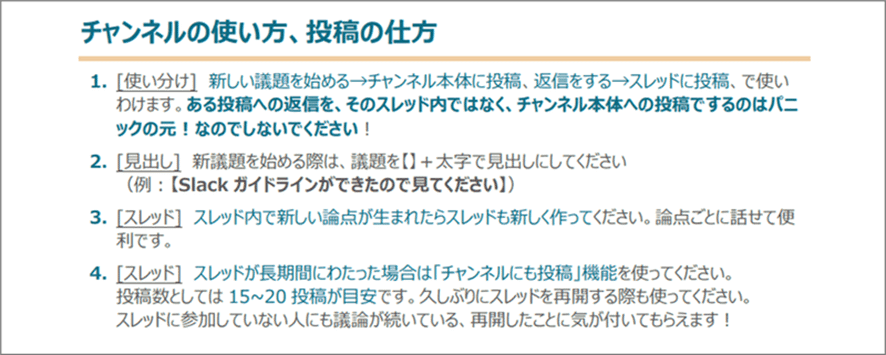

使い方④:チャンネルの使い方、投稿の仕方

こちらも原則②「1トピック1プレイス」に基づき、同じ論点なら同じスレッドで議論、論点が変わったらスレッドも分けるようにしています。

また、各スレッドの議題が分かるように、最初の投稿には見出しをつけてもらっています。

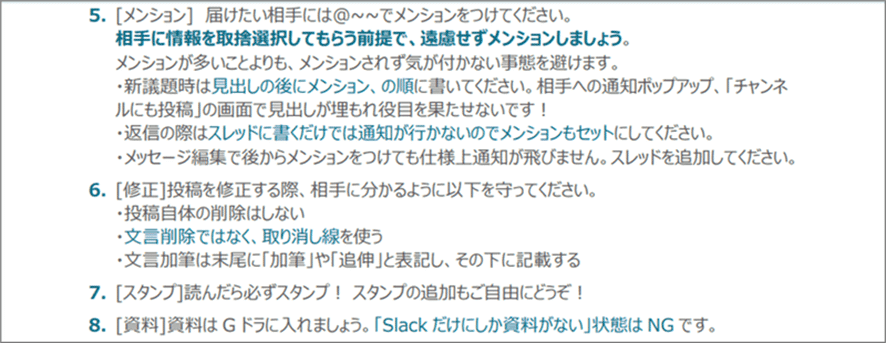

「メンションして良いか」の基準も人により異なりますが、つい遠慮してメンションをつけず、必要な情報が届かない状況が起きやすいです。

これを避けるために、相手の状況によらずメンションをつけることをデフォルトにしています。

それでも自由なツールを使う理由

ここまで読んで、「ここまで細かくルールを作るのなら、そもそも自由度の低いツールを選べばいいのでは」と思った方もおられるのではないでしょうか。

ですが、私たちは「自由度の高いツールに、状況に応じたルールを設ける」方法が良いと考えています。 その理由は「変化への対応力」です。

会社の状況やメンバー、社会情勢によって全体最適の定義は変わりますし、「コミュニケーションに求められるもの」自体も変わり得ます。

そして、こうした状況の変化に応じて柔軟に使い方を変更できることが、会社の成長・メンバーの働きやすさにとって非常に重要になります。

自由度の低いツールを選定してしまうと、状況が変化する度にシステム設定の変更、もしくはツールそのものの変更が必要になりますが、ルールの変更は文章を変えるだけで済みます(いずれのケースも変化の「浸透」は大変ですが)。

実際に私たちも7月にガイドライン初版を公開してから、既に更新を経験していますが、都度変化を実現できていると思います。

今回は、自由度の高いSlackの良さを引き出すための原則やルールを紹介しました。皆様のSlack活用や導入のヒントになれば幸いです。

次回は、Slackを導入したきっかけと、導入プロジェクトを通じて感じた、我々の行動規範である「セルソース思考」についてお伝えします。

最後までお読みくださりありがとうございました!

この記事を書いた人

岩渕尚也

2019年 セルソースにインターンとして入社

2020年 グローバルIT企業に入社。

戦略コンサルタントとしてDX支援プロジェクトに従事

2021年 セルソースに出戻り。

経営企画部にて、社内のDX業務を一手に引き受けて推進中。